学校ブログ

R7.8.18_お盆明けの学校

お盆が過ぎ、厳しい暑さがまだまだ続いています。久しぶりの出勤に、夏の疲れを感じている方もいらっしゃるかもしれません。夏休みも残り2週間となり、「やり残したことがあるな…」と気持ちが沈みがちですが、見方を変えれば、まだ2週間も夏を楽しむ時間があります。子供たちには、夏の思い出をもうひとつ増やしながら、新学期に向けて充実した日々を過ごしてほしいと思います。保護者の皆様には、引き続き、熱中症や事故などに十分ご注意いただき、体調管理にもご協力をお願いいたします。

R7.8.15_埼玉小の歴史⑱(埼玉地区の空襲)

本日、8月15日は「終戦の日」です。 1945年(昭和20年)8月15日、日本が無条件降伏をしたことで、第二次世界大戦が終結しました。 戦争が終わった日として「終戦記念日」、追悼と平和への意志を込めて「戦没者を追悼し平和を祈念する日」とも呼ばれています 。この終戦が宣言された直前の夜、熊谷市に埼玉県内最大となる大空襲がありました。「熊谷大空襲」は、日本最後の空襲の一つとされています。

この空襲は、近隣で起こった空襲なのではなく、行田市内、埼玉地区でも多数の死傷者が出ています。戦争を自分事としてとらえ、平和への意志を改めて確かなものとするために、80年前の今日、埼玉地区で起こった出来事を調べてみました。

|

爆撃による被害は、昭和20年(1945)2月21日大字野の地内に爆弾1個が投下され、家屋2戸全焼。死者9名を出した。[同]年8月14日熊谷市の大空襲の際、焼夷弾によって棚田で15戸、門井で13戸全焼、死者3名を出し、下忍で5戸、持田で6戸、忍で6戸を全焼した。前夜投下された焼夷弾に触れて15日朝埼玉で死者5名、負傷者5名を出した。(『行田市史 下巻』) |

R7.8.8_埼玉小の歴史⑰(さきたま音頭)

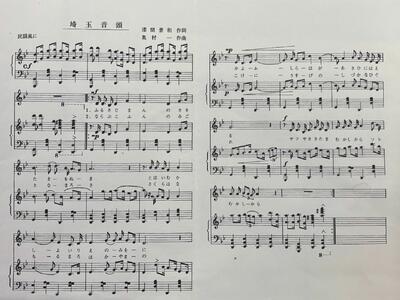

校長室の壁には、「埼玉音頭」の楽譜が掲示されています。これは、郷土の歴史が滅びることを憂いた地域の方によって、昭和26年(1951)に作られたものです。「埼玉音頭」は、昭和30年後半までは、祭りなどの行事で使われていましたが、現在では、埼玉小学校で細々と伝えられるのみになっています。また、コロナ禍前には、さきたま火祭りのステージで、埼玉小の子供たちが埼玉音頭を披露していましたが、規模の縮小により現在は途絶えています。今回、完全に忘れ去られることがないよう楽譜をもとに旋律を復刻してみました。

|

♪ 古き自慢の 埼玉小沼 遠い昔よ 入り江のみをに |

R7.8.7_学校設備の点検整備

教育活動に支障がでにくい夏休み期間は、学校設備の工事や点検が相次ぎます。今日は電気設備の点検・整備のため、停電となりました。学童の子供たちの預かりもあるので、早朝から作業をしていただきました。浄化設備の点検整備中は、断水にもなります。学校設備の点検整備があるたびに、水や電気のありがたさを改めて感じます。

R7.8.6_連日の猛暑日

いつもなら、夏休み中であっても、校庭は学童の子供たちの遊ぶ声で賑わっているところですが、連日の猛暑日で、校庭は静まりかえっています。一方、学校内の雑草たちも、元気をなくしているかと思いきや、真夏の強い日差しを栄養に変えているのか、葉の一枚一枚まで生き生きとしています。さらに、学校園のヘチマ棚を見ると、そのツルや葉は、雑草以上に生い茂っていました。雑草には困ったものですが、その生命力には見習うべきところがあります。

R7.8.5_埼玉小の歴史⑯(さきたま火祭り)

「さきたま火祭り」は、埼玉地区の住民が主体となって運営している火をテーマにした古代のロマン溢れるお祭りです。昭和55年にスタートしたこの火祭りは、コロナ禍で中止・縮小となった年もありますが、今年(2025年)は、40周年の本格開催となりました。

火祭りの主役「ニニギノ命」と「コノハナサクヤ姫」は、古事記に登場する人物で、毎年、埼玉地区の若者たちの中から選ばれています。また、火祭りが最も盛り上がる「産屋の点火」は、コノハナサクヤ姫が、燃えさかる産屋の中で無事出産を果たした故事になぞらえています。

この火祭りには、埼玉地区の一員として、毎年、埼玉小の6年生も参加しています。「採火行列」の際に子供たちが身につける「勾玉」や「採火筒」は、子供たちが5年生の時に自らの手で作ったものです。市内外に知られるこの火祭りが、子供たちに引き継がれ、末永く埼玉地区を盛り立ててくれることと思います。

〇R7.5.4_さきたま火祭り 〇R6.5.4_さきたま火祭り

R7.8.4_埼玉小の歴史⑮(浅間さま)

前玉神社がある浅間塚古墳の中腹には、「浅間(せんげん)さま」と呼ばれ、地域の人々に親しまれている神社があります。この浅間神社は、富士浅間信仰が盛んになった近世初頭、忍城中にあった浅間神社が勧請されたものです。

浅間神社の御祭神は、木花開耶姫命(コノハナサクヤヒメ)です。子育て・安産・産業の神様として関東一円に崇敬されています。なかでも赤ちゃんが生まれて初めて7月1日を迎える際に、無事の成長を祈って赤ちゃんの額に朱印を押す「初山」は、とても有名で、県内外から参拝者が訪れています。

また、木花開耶姫命(コノハナサクヤヒメ)は、「さきたま火祭り」のヒロインです。浅間神社(前玉神社)で火がおこされ、その火を手にする埼玉小6年生による採火行列によって火祭りがタートすることになります。

R7.8.1_備品整理

夏休みに入ると、先生方は、担当の校務分掌の備品に不備不足がないか、備品台帳をもとに一つ一つ確認作業をしています。特別教室や倉庫の備品を時間をかけてじっくり整理しました。備品の維持管理も、子供たちの教育活動に繋がる重要な作業です。

R7.7.31_埼玉小の歴史⑭(前玉神社)

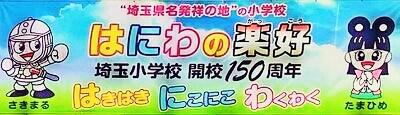

学区内にある前玉神社は、「延喜式」(927年)に載る古社で、埼玉県名の発祥となった神社と言われています。前玉神社は、古くは「幸魂神社」と記され、魂が幸せになる神社として、遠い昔から地域の人々に親しまれてきました。

この前玉神社は、埼玉小と深い関係にあり、学校だよりのタイトル「幸魂(さきたま)」も、子供たちの幸せを願い、代々受け継がれてきました。他にも、毎年5月4日に開催される「さきたま火祭り」には、埼玉小の6年生も参加しています。また、埼玉小初代校長の高木董平氏に関係する石碑も、神社内に建立されています。

前玉神社には、「小崎沼(おさきぬま)」と「埼玉の津」の歌が刻まれる「万葉歌碑」が、元禄10年(1697年)に建てられており、全国的にも最も古いものだと言われています。また、猫の神社としても有名で、毎月22日は、にゃんにゃんの日として、猫の御朱印を求めてたくさんの参拝客が訪れています。

『万葉歌碑の石灯篭(2枚目写真) ↓(行田市埼玉5450)』

R7.7.30_埼玉小の歴史⑬(高橋家の芭蕉句碑)

先日、埼玉小で「河内木綿」を栽培する話がもち込まれました。この取組は、野地区の高橋家にある「芭蕉句碑」が、行田市の日本遺産ストーリー「和装文化の足元を支え続ける足袋蔵のまち行田」の構成資産に選定されており、木綿栽培を通して、子供たちに伝統文化を大切にしようとする心情を育むことをねらいとしています。

この芭蕉句碑は、元は正覚寺に建てられていたものを、後に高橋家が譲り受け移設したものです。句碑には、「名月の花かと見えて綿ばたけ」の句が刻まれており、句碑が建立された明治 9 年(1866)頃には、この地域で足袋の布地の原料となる綿の生産が盛んであったことがわかります。

早速、花壇を整備し、子供たちと一緒に綿の種を蒔きました。どのような綿が採れるのか楽しみです。

『市公式HPから転載「高橋家の芭蕉句碑」 ↓ (行田市野795)』

【0日目】

一晩、ぬるま湯に種を浸してから、種を蒔きました。説明書きの看板を立てました。

【2日目】

発芽は、5~10日目と言われていますが、2日目で発芽しました。気温が高いからでしょうか?

【7日目】

種を蒔いた場所のほとんどから発芽しました。発芽率は90%くらいでしょうか?

【11日目】

本葉が出始めたところですが、週末の台風に備えて、風避けハウスの骨組みをしました。

【17日目】

20cm位にまで生長しました。久しぶりの雨に青葉が生き生きとしています。

R7.7.29_小中合同学校保健委員会

午前中、埼っ子ルームで小中合同の学校保健委員会を開催しました。、ヤクルト販売株式会社の方を講師にお招きし、「健康教室~生活習慣を見直そう」をテーマに学校保健委員会を開催しました。すべてに優先されるのが、健康です。子供たちの健康のためには、周囲の大人の健康に対しての正しい知識や、健康な身体が大切です。今日は、生活習慣を見直すよい機会となりました。

R7.7.28_東部地区人権教育実践報告会

幸手市の会場で行われた「東部地区人権教育実践報告会」に、北埼玉地区の代表として、埼玉小の教員が参加してきました。全体会では、子供たちが人権作文を発表し、分科会では、様々な人権課題をテーマに実践発表が行われます。埼玉小からは、男女平等の意識や多様性を尊重する意識を育む取組を紹介しました。全体で数百名を超える大規模な報告会でしたが、落ち着いて報告することができました。

R7.7.26_「ふれあい学級」市内交流会

7月26日(土)、ふれあい学級の市内交流会が実施されました。市内の小中学生が産業文化会館に集まり、バスで都内の日本科学未来館へ見学に行きました。埼玉小からは、16名の子供たちが参加しました。他校の子供たちとも交流しながら、たくさん未来の科学を体感しました。ワクワクがいっぱいの楽しいひと時となりました。

R7.7.25_行田市教育研修大会

午後から、行田市教育文化センター「みらい」に、行田市内のすべての教職員が集まり「行田市教育研修大会」が開催されました。研修会では、行田市教育施策アドバイザーの細田眞由美氏から「子どもたちのミライのために~今、私たちができること、やらなければならないこと~」として、ご講演をいただきました。未来に生きるすべての子供たちために、我々教員の意識改革が必要だと強く感じました。

R7.7.24_遠足下見 & 表札訪問

低学年の先生方が、東松山こども動物自然公園へ秋の遠足の下見に行ってきました。園内の雰囲気や動物たちの様子を見ながら、子どもたちが安全に楽しく過ごせるよう導線や休憩場所、危険箇所などを確認しました。広々とした園内には、かわいい動物たちがのびのびと過ごしていて、秋の本番が待ち遠しくなりました。

夏休み期間中、各担任が子供たちの自宅を表札訪問し、緊急時に備えて自宅の位置や通学路、地域の遊び場などを確認しました。得た情報は教職員間で共有し、指導や安全対応に活かしていきます。

R7.7.23_小学校教育課程研究協議会

埼玉県内のすべての小学校で、一斉に教育課程研究協議会が開催されました。この協議会は、国や県の最新の教育動向について情報共有を行う重要な会議です。今年度も、Teamsを活用したオンライン形式で実施されました。教科ごとに分かれ、実践報告やグループ協議、指導助言などが行われました。各教科の担当教員は、協議の内容を整理し、夏休み後の校内研修で全教職員へ周知する予定です。

R7.7.22_埼玉小中PTA合同人権教育研修会

午前中、小中PTA合同の人権教育研修会を開きました。埼玉県の人権・男女共同参画課から、講師の先生をお招きし、「くらしの中の人権」をテーマにお話をいただきました。インターネットによる人権侵害から、子供、女性の人権、同和問題など、様々な人権問題について、理解を深める貴重な機会となりました。

研修会後、小学校、中学校の先生と保護者の方々との交流を深めるために、レクレーション大会(ボッチャ)を開きました。白いボールに自分のボールをどれだけ近づけられるかの簡単なルールなので、初心者でも気楽に楽しめました。

R7.7.18_第1学期終業式

熱中症対策のため、リモートで終業式を行いました。式の中で、「埼玉プライド」が達成できたかを振り返らせると、たくさんの子供たちが元気よく手を挙げてくれました。2年生と4年生の子供たちの発表も、とても堂々としていて、一生懸命に練習してきたことが伝わってきました。急遽のリモート終業式でしたが、涼しい環境の中、子供たちは、集中してお話を聞くことができました。

R7.7.17_お楽しみ会(4年) & 保健指導(5年)

1校時、4年生の子供たちが、お楽しみ会をしていました。名称は、「1学期頑張ったね会」「わいわいパーティー」と異なりますが、どちらのクラスでも、子供たちの笑顔に溢れていました。

1校時、5年生の子供たちが、男子と女子に分かれて、養護の先生や担任の先生から保健指導を受けていました。林間学校に向けて、思春期の心身の変化や集団生活のルールを理解しておくことで、子どもたちが安心して参加できるようしたいと考えています。

R7.7.16_スイカ割(たんぽぽ) & 大掃除

4校時、たんぽぽ学級の子供たちが、手作りアイマスクをつけてスイカ割に挑戦していました。めったにできないイベントに子供たちは大興奮していました。みんなで食べたスイカの味も最高の甘味でした。

5校時、すべての学級で大掃除をしました。子供たちは、椅子の裏からロッカーの奥まで、一学期間の汚れを一生懸命に落としていました。放課後には、ワックスをかけて、教室が生まれ変わりました。

R7.7.15_マット遊び(1年) & そろばん(4年)

3校時、1年生の子供たちが、マット遊びをしていました。子供たちは、転がったり、ブリッジをしたりしながら、マットの上で体を動かす楽しさを感じているようでした。

5校時、4年生の子供たちが算数の授業で「そろばん」に挑戦していました。普段使わない道具ですが、たとえ数時間であっても、そろばんを使うことで、数の仕組みがとらえられたり、集中力を高めたりすることに繋がります。子供たちは、未知の道具に触れ、とても楽しそうでした。

R7.7.14_収穫の喜び(たんぽぽ学級) & テスト祭り(3年)

土日をはさみ、たんぽぽ学級の夏野菜がいっきに成長しました。大きくなったスイカを前に、子供たちは朝から大喜びでした。スイカ割りをするか、しないかで盛り上がっていました。

1学期も残りわずかとなり、どの学年もテストや学習のまとめをしています。3年生の教室でも、毎時間のようにテストをしていました。教室には、少しでも子供たちのテンションが上がるように、テスト祭りの掲示物が作られていました。

R7.7.11_校内授業研究会(1年) & 着衣泳(5・6年)

2校時、1年生が生活科の授業を公開しました。子供たちは、自分で育てたアサガオの花を使って「こすり染め」に挑戦していました。たくさんの先生方に見られていても緊張することなく、子供たちは一生懸命に作業をしていました。

今シーズン最後の水泳学習は、5・6年生の着衣泳でした。子供たちは、服を着たまま水に入ると、体が動かないこと、無理に動くと沈むことを実感しました。紐をつないだペットボトルで救助される体験もしました。命が救われるために大切なことを学びました。

R7.7.10_着衣泳(1・2年) & お化け屋敷(2年) & 音楽会曲決定(4年)

2校時、1・2年生の子供たちが、着衣泳に挑戦していました。子供たちは、服を着たまま水に入ると、動きにくくなることを実感していました。どの子も、とても真剣に体験していました。

4校時、2年生の子供たちが、教室の隣の部屋にお化け屋敷を作っていました。暗い中の準備も、子供たちにとっては、ワクワクが止まらないようです。本番が楽しみです。

4校時、4年生の音楽会で歌う曲が発表されていました。曲は、弓削田健介さんの「どんなときも」。友達や家族への感謝の思いが込められている素晴らしい曲です。子供たちは、早く歌ってみたいという様子でした。

R7.7.9_なつとあそぼう(1年) & ビー玉だいぼうけん(5年)

1・2校時、1年生の子供たちが、水鉄砲で的当てをしたり、うちわの骨を使ってシャボン玉を飛ばしたりしながら、水を使った遊びを楽しんでいました。夏の暑さがあるからこそ、水遊びの楽しさは倍増します。校庭には、子供たちの歓声や笑い声があふれていました。

5校時、5年生の子供たちが、台紙やダンボール、カラーペーパーなどの材料を使って、ビー玉が楽しく転がるコースを考えていました。子供たちは、ビー玉がスムーズに転がるように何度も何度も試していました。

R7.7.8_サツマイモ苗植え(たんぽぽ) & 着衣泳(3・4年)

1校時、たんぽぽ学級の子供たちが、サツマイモの苗植えをしていました。非常に気温が高い中の作業でしたが、子供たちは、暑さも忘れ、夢中になって作業をしていました。

2校時、3・4年生の子供たちが、水泳学習のまとめとして、着衣泳の学習をしていました。もしもの時に命を守れる行動がとれるかは、それまでの経験によります。どの子も真剣に水に浮く練習をしていました。

R7.7.7_卒業写真(6年) & 調べ学習(5年)

1校時の水泳学習の後、6年生が卒業アルバム用の写真撮影をしていました。6年生にとって、これからの行事すべてが、小学校生活最後となります。子供たちには、素敵な思い出をたくさん残してもらいたいと思います。

5校時、5年生の子供たちが、図書室で調べ学習をしていました。林間学校に向けて、小川の自然や動物を調べる子もいれば、国語の学習でユニバーサルデザインを調べる子もいました。子供たちは、本で調べる良さも感じているようでした。

R7.7.4_ミニトマト(2年) & 七夕給食 & 1学期末PTA

4校時、2年生の子供たちが、タブレットを使ってミニトマトの観察をしていました。子供たちは、真っ赤に熟したミニトマトを嬉しそうに撮影していました。

今日の給食は七夕献立でした。子供たちは、星型ハンバーグと星入ゼリーに大喜びでした。季節感のある給食は、子供たちの笑顔を生み出します。給食センターの方々の工夫に感謝です。

5校時は、1学期末PTAでした。どのクラスでも、子供たちの集中する姿や元気よく活動する姿を見ていただけました。お家の方々に見ていただくことで、子供たちは、いつも以上に張り切っていたようです。お暑い中、ありがとうございました。

R7.7.3_すくすくタイム & おおきなかぶ(1年) & 埼玉中学校運営協議会

今日の業前は「すくすくタイム」でした。朝は、運動がしやすい貴重な時間帯です。短い時間でしたが、子供たちは、めいっぱい体を動かして、体力を高めていました。

4校時、1年生の子供たちが「おおきなかぶ」の朗読劇をしていました。「うんとこしょ、どっこいしょ。」大きなかぶを抜こうと、子供たちは、体全体を使って、それぞれの役になりきっていました。

午後からは、埼玉中の学校運営協議会に参加しました。中学生となった子供たちに会うのを楽しみにしていましたが、授業中でも手を振ってくれる純朴さに、とても嬉しくなりました。

R7.7.2_租税教室(6年) & 大豊作(たんぽぽ学級)

2校時、6年生が、行田税務署の方々から、たくさんの税金の種類があること、その税金があることで世の中が支えられていることを教えていただきました。1億円の見本を持ちたくて、子供たちは、全力で手を挙げていました。

たんぽぽ学級で育てている野菜が今年は大豊作です。どんどん大きくなるスイカに子供たちは、大興奮していました。カラスに食べられないようにと、ネットを張る姿もいつも以上に一生懸命でした。

R7.7.1_社会科見学(6年)

6年生が、国会議事堂へ社会科見学に出かけました。子供たちは、国会議事堂の雰囲気に少し緊張しつつも、ワクワクしながら見学していました。地元の国会議員さんにお話をいただき、国会を少し身近に感じることもできました。科学技術館では、科学技術の不思議さを体験しながら学びました。皇居東御苑では、都内であっても素晴らしい自然を感じました。子供たちにとって最後の社会科見学がとても充実したものになったようです。

R7.6.30_ジャガイモ掘り(6年) & 七夕飾り(たんぽぽ&わくわくクラブ)

1校時、6年生の子供たちが、ジャガイモ掘りをしました。少し小粒ながらも、たくさん収穫できました。お世話になった地域の方々のお陰で、子供たちにとって貴重な体験となりました。

5校時、たんぽぽ学級の子供たちが、七夕飾りを作っていました。「パティシエになりたい」「でんしゃのおもちゃがほしい」など、子供らしい夢でいっぱいの短冊が飾られていました。

放課後の「わくわくクラブ」でも、七夕飾りを作っていました。地域の方々のお力添えもあって、放課後にも子供たちの夢と笑顔があふれています。ありがとうございました。

R7.6.27_アサガオ開花(1年) & 校内授業研究会(5年)

1年生の育てているアサガオが少しづつ咲き始めました。子供たちは、咲いた花やつぼみを嬉しそうに数えています。子供たちのワークシートにも、アサガオの花がいっぱい描き込まれていました。

5校時、5年生が外国語の研究授業を公開しました。子供たちは、将来の夢やその夢をかなえるための時間割について、英語で伝え合っていました。放課後には、授業の成果や課題、改善策について、校内の先生方で協議しました。指導者の先生からは、子供たちの思考の深め方について教えていただきました。

R7.6.26_高齢者福祉体験(4年) & ザリガニ釣り(2年)

4年生が、社会福祉協議会の方々をお招きして、高齢者福祉体験を行いました。子供たちは、肘や膝にサポーターを着けたり、視野が狭くなるゴーグルを着けたりして、大変な状況を実感していました。

2年生の子供たちが、学校周辺の用水路にザリガニ釣りに出かけました。メダカやドジョウをつかまえる子もいて、子供たちは大興奮でした。逃がすのを悲しむ子もいましたが、水中の生き物を知る貴重な体験となりました。

R7.6.25_体力テスト(4年) & 突然の雨

1校時、3・4年生の子供たちが、雨上がりの瞬間を狙って、体力テストをしていました。筋肉痛に悩まされている子もいましたが、練習の成果を出そうと、どの子も一生懸命に頑張っていました。

午前中、突然雨が降り出すと、その雨に気がついた6年生の子供たちが、掲揚塔の旗を降ろしにきてくれました。咄嗟に何が必要かを考えて、素早く動ける子供たちに感動しました。

R7.6.24_読み聞かせ(4年) & 体力テスト(1・3・6年)

今日の読み聞かせは、中学年でした。4年2組の教室では、「パンどろぼう」の絵本が読まれていました。パンどろぼうシリーズは子供たちに大人気です。楽しい読み聞かせの時間となりました。

午前中、あいにくの雨となってしまいましたが、体育館種目を中心に体力テストを行いました。6年生の子供たちは、1年生の補助をしてくれていました。優しくテキパキと動く姿は、さすが6年生!と感じました。

R7.6.23_水泳学習(3・4年) & ねん土(2年)

3校時、3・4年生の子供たちがプールに入っていました。本日が中学年の水泳学習のスタートの日です。校舎の中まで届く元気な声が、子供たちの意欲のあらわれです。

4校時、2年生の子供たちが、ねん土で自習をしていました。こねたりちぎったり切ったりしながら、子供たちは作品作りに夢中になっています。子供たちが楽しい作品をいくつも紹介してくれました。

R7.6.20_社会科見学(4年) & 水泳学習(5・6年) & 歯科指導(1年)

4年生の子供たちが、防災学習センターや小針クリーンセンター、行田浄水場へ見学に行きました。子供たちは、防災の仕組みやごみ処理の迫力、綺麗な水が生まれる様子に驚いていました。

水泳学習のトップは、高学年の子供たちでした。学習の手順をしっかり覚えていたので、スムーズに学習が進んでいました。気温が上がっていたので、子供たちは、とても気持ちがよかったようです。

1年生の子供たちが、第一臼歯の磨き方を教わっていました。第一臼歯は、6歳の頃に生える最初の永久歯です。子供たちは、永久歯の大切さをしっかりと感じているようでした。

R7.6.19_プール開き & お茶体験(6年)

業前、プールにお清めをした後、校内放送でプール開きを行いました。安全面のお話をすると、放送室まで子供たちの元気な返事が届きました。子供たちのプールを楽しみにしている気持ちが伝わってきました。

3校時、6年生の子供たちが埼玉公民館でお茶体験をしました。お茶の作法だけでなく、相手を思いやる心、おもてなしの心の大切さを学ばせていただきました。講師の先生や公民館の職員の方々からは、子供たちの素晴らしい態度に感動したとのお言葉もいただきました。6年生の子供たちをとても誇らしく感じました。

R7.6.18_1kmの長さ(3年) & 読み聞かせ & プール底掃除機

1校時、算数の時間に、3年生の子供たちが1kmの距離を調べていました。校庭で100mを歩いて調べた後は、校外にまで出かけていました。1000を大きく越える歩数に子供たちは驚きの声を上げていました。

昼休みの図書室では、図書の先生による読み聞かせが行われていました。熱中症予防で外遊びができなかったので、図書室は子供たちでいっぱいになっていました。

放課後、プールのろ過機操作の研修会を開きました。明日のプール開きに向けて、準備は万全です。研修会の横では、プール掃除機ルンバも一生懸命に頑張ってくれていました。

R7.6.17_読み聞かせ(5・6年) & 非行防止教室 & ふれあい学級

業前、図書ボランティアの方々が、5・6年生の子供たちに読み聞かせをしてくださいました。読書離れが進む高学年の子供たちには、新しい本との出会いともなる「読み聞かせ」が大きな意味をもちます。

3・4校時、埼玉県警「あおぞら」の方々をお招きし、非行防止教室を開きました。低学年は、不審者への対応を、高学年は、SNSトラブルへの対応を詳しく教えていたただきました。

放課後、ふれあい学級の開校式を行いました。1回目の今日は、人権学習を行いました。人々の考え方や感じ方、得意不得意、性別などに違いがあっても、差別があってはならないことを学びました。

R7.6.16_野菜の収穫(たんぽぽ) & 団扇作り(放課後子ども教室)

たんぽぽ学級の学級園では、キュウリ、ナス、トマト、スイカにメロン、トウモロコシなど様々な夏野菜が育てられています。子供たちが、いち早く実りの時期を迎えたキュウリをお味噌で食べたと嬉しそうに教えてくれました。

放課後、わくわくクラブに参加している子供たちが、団扇作りに挑戦していました。子供たちは、アサガオやスイカの絵柄を、虹色にしたり、顔を付け加えたりしながら、楽しそうにアレンジしていました。

R7.6.13_町たんけん(2年) & 外国語活動(3年)

2・3校時、2年生の子供たちが地域のお店や施設へ町たんけんに出かけました。生き生きと質問する姿が頼もしかったです。「山本食品、小谷野肉屋、田島商店、清水畳屋、ガソリンスタンド、駐在所、郵便局、埼玉保育園」各事業所の皆様、貴重な体験をありがとうございました!

3校時、3年生の子供たちが、ALTの先生から英語で色や形の表し方を教わっていました。子供たちは、聞き取った英語に合うカードを夢中になって取り合っていました。

R7.6.12_わくわくタイム & プール掃除(4・5・6年)

朝の活動で「わくわくタイム」を行いました。異学年の子供たちが一緒に遊ぶことで、社会性が育まれます。校庭が使えない状況でしたが、どのグループからも楽しそうな声が上がっていました。

2・3・4校時、4・5・6年生の子供たちの手を借りてプール掃除を行いました。子供たちが一生懸命に掃除してくれたおかげで、プールが生まれ変わりました。みなさん、ありがとうございました。

R7.6.11_外国語(5年) &「わたしのお気に入りの場所」(6年)

2校時、5年生の子供たちがリレー形式で英会話を繋ぐ、伝言ゲームをしていました。英語を使ったゲームは、自然と言葉を覚えられ、子供たちに人気のアクティビティです。

3校時、6年生の子供たちが、タブレットで撮影した校内のお気に入りの場所をスケッチしていました。タブレットを活用することは、時間短縮や正確性に繋がるだけでなく、子供たちの想像力や表現力を高めています。

R7.6.10_歯科保健指導(2年) & 図書室読書(1年)

3校時、2年生の子供たちが、大きな歯の模型を使って、丁寧に歯を磨くことの大切さを教わっていました。歯磨きは、永久歯が増えていくこの時期の子供たちにとってとも重要です。

5校時、1年生の子供たちが図書室で読書をしていました。楽しそうな本に溢れる図書室は、子供たちにとってわくわくする場所です。子供たちは、本に夢中になっていました。

R7.6.9_アサガオの観察(1年) & 歯みがき大会(5年)

1校時、1年生の子供たちが、アサガオの鉢に支柱を立てていました。子供たちは、葉の枚数がとても増えていることや、ツルが出てきたことを丁寧にスケッチしていました。

3校時、5年生の子供たちが「全国小学生歯みがき大会」に参加し、歯の磨き方やデンタルフロスの使い方を学びました。子供たちは、歯みがきをすることの重要性を実感しているようでした。

R7.6.6_まちたんけん②(1年) & 外国語活動(2年)

1校時、1年生の子供たちが2回目のまちたんけんに出かけました。学校のまわりをちょっと探検するだけでも、子供たちにとってはドキドキです。スクールゾーンの歩き方や、車への注意の仕方など、子供たちは真剣に聞いていました。

2校時、2年生の子供たちは、ALTの先生から英語で色の表し方を学んでいました。低学年の子供たちにとって、月に一度の英語の授業は特別な時間であり、いつもとても楽しく過ごしているようです。

R7.6.5_ゆで野菜(5年) & クラスのキャラクター(4年) & スズメの巣立ち

1・2校時、5年生が調理実習「ゆで野菜」に挑戦しました。火傷に気を付けながら慎重に野菜をゆで、手作りドレッシングも美味しそうに完成させていました。

5校時、4年生の子供たちが、学級会でクラスのキャラクターを決めていました。候補にあげられたキャラクターは、どれにも子供たちの思いが詰まっています。完成が楽しみです。

朝、巣立ったばかりのスズメを保護した子がいました。すぐに元気に飛べるようになり、近くの林に放してあげました。スズメを思う子供たちの純粋さに心を打たれました。

R7.6.4_まちたんけん(1年) & モンシロチョウの羽化(3年) & 虫歯クイズ

1校時、1年生の子供たちが、学校のまわりを調べに出かけていました。短い時間の探検でしたが、子供たちは、学校の外に出かけられたことが、とにかく楽しかったようです。

3校時、3年生の子供たちが、モンシロチョウのさなぎを観察している最中に、羽化が始まるという奇跡のような出来事が起こりました。羽化を見る子供たちの表情は輝いていました。

給食の時間に保健委員会の子供たちが、クイズを放送してくれました。6月4日(虫歯予防デー)にちなんだクイズで、楽しみながら歯の健康について考えることができました。

R7.6.3_野菜炒め(6年) & バリアフリー(4年)

1・2校時、6年生の子供たちが、調理実習で野菜炒めを作っていました。刃物や火を使う活動は危険を伴いますが、どの班も約束をしっかり守って、手際よく調理を進めていました。さすが6年生です。

5校時、4年生の子供たちが、総合的な学習の時間で、校内にあるバリアフリーを探していました。出入口のスロープや水道の蛇口、手すりなど、子供たちは、たくさんの工夫に気が付いていました。

R7.6.2_植物の観察(2年) & 校内硬筆展

4校時、2年生の子供たちが、育てているサツマイモやミニトマトの観察をしていました。子供たちは、タブレットで記録写真を撮りながら、生長していく様子に大喜びしていました。

先週、競書会が終わり、各学年とも、校内硬筆展の準備が整っていました。賞の有無もありますが、どの作品からも子供たちの一生懸命さが伝わってきます。子供たちの頑張りをぜひご覧ください。

R7.5.30_眼科健康相談(4年) & 雨の昼休み

希望されたご家庭の子供たちに眼科健康相談を実施しました。色の見え方の違いが日常生活に影響を及ぼすことはほとんどありませんが、特性を理解し、誤解を防ぐための配慮が大切です。学校では、一人ひとりの個性として色覚特性を尊重し、温かく見守っていきます。

雨の日の昼休みは、校舎内が大賑わいです。図書室の中もいつも以上に、読書好きの子供たちで溢れていました。クラスでレクをしている子供たちも楽しそうに過ごしていました。

R7.5.29_サーキットトレーニング & ゆで卵調理(5年) & 競書会

すくすくタイムでは、高学年はラダー、鉄棒、的当て、タイヤ跳びのサーキットトレーニング、低・中学年はトラックで4分間走を行いました。子供たちは汗びっしょりに頑張っていました。

1校時、5年生がゆで卵の調理実習をしていました。ゆで時間を変えながら、黄身の固まり方の違いを調べていました。調理実習のたびに子供たちの手際がどんどん良くなっています。

硬筆の練習も今日が最終日、競書会となりました。一文字一文字、集中して書いている子供たちの姿は、とても素晴らしいです。

R7.5.28_フッ化物洗口 & モンシロチョウの幼虫(3年) & 防犯ポスター(5年)

業前に、全校でフッ化物洗口を実施しました。昨年度からの経験もあり、どのクラスでもスムーズに行えていました。

3校時、3年生がモンシロチョウの幼虫を観察していました。少し、気味悪がっている子もいましたが、子供たちは、小さい幼虫に顔を近づけながら、じっくりと観察をしていました。

3校時、5年の子供たちが、防犯ポスターを描いていました。短い時間で仕上げる子供たちの姿を見ていると、さすが高学年と感じました。

R7.5.27_ゴミの処理(4年) & シャトルラン(3年)

2校時、4年生の子供たちが、ごみ処理の仕組を学習していました。校内から出たごみが、どこに運ばれていくのかを想像しながら、ゴミ保管庫の中を調べていました。

2校時、3年生の子供たちが、シャトルランテストの練習をしていました。運動会の次は体力テストが控えています。低い気温の中、子供たちは目一杯、体を動かしていました。

R7.5.24_運動会本番

5月24日(土)、天候が心配されていましたが、熱中症の心配も少なく、絶好のコンディションで運動会を開催することができました。今年のスローガンは、「見せつけろ!つみあげた努力 優勝杯」です。子供たちは、今日のために仲間と力を合わせ、努力を積み重ねてきました。その姿を多くの人に見ていただけたことが、何より嬉しかったです。

1 誕生!NEW STAR☆(5年)

「最後まで全力でがんばっていますね。」

2 走れSAKITAMA(3・4年)

「全力の走りがカッコいい!かんばれ~。」

3 かけぬけろ!きらにこサンシャイン‼(1・2年)

「低学年も、負けまいと最後まで全力です。」

4 "速いだけじゃだめですか?♡""い~よ~♡"(6年)

「6年生のスタートダッシュは迫力もあります。」

5 SAKITAMA虹の架け橋(3・4年)

「傘が広がり、迫力満点の演技でしたね。」

6 チェッコリ玉入れ(1・2年)

「一生懸命に踊って投げて、かごがいっぱいになりましたね。」

7 お助け綱引き~筋肉が喜んでるよ~(5・6年)

「全力を出し尽くして、一勝一敗からの僅差の決着でした。」

8 ぐるリンピック(3・4年)

「滑っても転んでも全力の姿がカッコよかったですね。」

9 さきたまライラック2025(1・2年)

「旗がはためき、可愛らしさの中にも迫力がありましたね。」

10 さきっこソーラン2025(5・6年)

「全力のソーラン節。努力を積み重ねてきた成果がすべて表れていましたね。」

11 全校大玉送り(全校)

「最後まで接戦でした。優勝を決める勝負に、会場が盛り上がりました。」

運動会では、たくさんの笑顔が溢れていました。それは、今日までの間に、多くの方々がそれぞれの立場で最善を尽くし、努力を重ねてきた成果だと思います。子供たち、保護者の皆さま、先生方、そして運動会を支え、創り上げてくださったすべての方々に、心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

R7.5.23_最終練習 & 運動会準備

運動会はいよいよ明日。各学年とも少しずつ競技を行いました。低学年の可愛らしいダンス、中学年の接戦必至のリレー、高学年の緊張感あふれる綱引きと、見どころ満載です。今日の練習では、本番さながらの応援が響き、白組が優勢だったでしょうか。勝敗を超えて、子供たちの全力の姿が楽しみです。

会場準備では、手際よく机やいす、用具を運び出す5・6年生の姿に成長を感じました。放課後にはテントも設営され、会場準備も万全です。明日の天気も良好、素晴らしい運動会になりそうです。

R6.5.22_「ひかりのくにのなかまたち」(1年) & 係打ち合わせ(5・6年)

3・4校時、1年生の子供たちが「光の世界に住む生き物」を想像し、透明な材料を使って生き物を作りました。色とりどりのキラキラ光るセロハンに、子供たちの目も輝いていました。作品が集まると、教室いっぱいに幻想的な光の世界が広がりました。

6校時には、運動会の係打合せを行いました。2回目となる今回は、4年生が選手役となり、徒競走の決勝練習を実施しました。何本も100mを走る4年生も、着順誘導やアナウンスを担当する5・6年生も、真剣な表情で取り組んでいました。

R7.5.21_大玉転がし & あいさつ名人 & テント張り

今日の全体練習は、大玉転がしでした。大玉転がしは、運動会のクライマックスに逆転のかかる種目です。本番さながらに、子供たちは大盛り上がりしていました。本番はどちらが勝利するのでしょうか?

昼休みにあいさつ名人に選ばれた子供たちの表彰をしました。元気なあいさつが、さらなる元気を呼び、学校中、地域中に元気が溢れていきます。子供たちの元気なあいさつをどんどん称賛していきたいと思います。

放課後、保護者の方々にご協力いただきながら、運動会のテント張りを行いました。保護者の方々と先生方が協力し合っている姿を見ていると、何だか嬉しくなります。皆様のお陰で、短時間で終了できました。ありがとうございました。

R7.5.20_応援・歌練習 & サツマイモ苗植え(2年)

運動会の練習が大詰めを迎えました。赤組も白組も工夫を凝らした楽しい応援に仕上げています。相手チームに負けまいと、全力で声を張り上げる団長の姿は、まさに運動会のシンボルです。思わず心が奮い立ちました。

3校時、2年生の子供たちが、地域の方に教えていただきながら、サツマイモの苗植えをしました。事前に入念に準備をしていただいていたので、子供たちはとても楽しそうに作業することができました。

R7.5.19_ジャガイモ土寄せ & アジサイ作り(たんぽぽ) & 放課後子ども教室(1・2年)

地域の方にアドバイスをいただきながら、ジャガイモの芽かきと土寄せを行いました。子供たちが収穫の喜びを感じられるようにと、陰となり支えてくださっている地域の方の思いに深く感謝するばかりです。

5校時、たんぽぽ学級の子供たちが、季節の掲示物作りでアジサイの花を作っていました。子供たちは、赤や青や白を上手に混ぜ合わせて、色の変化を楽しんでいました。彩り豊かなアジサイの花びらをスタンプで表現していました。

放課後子ども教室「わくわくクラブ」がスタートしました。子供たちは、新聞紙じゃんけんで大盛り上がりしていました。放課後に豊かな体験ができる環境があることに、改めて感謝です。

R7.5.16_閉会式練習 & チェッコリ玉入れ(1・2年)

運動会の全体練習はいよいよ閉会式です。これまで絡まって使えなくなっていた掲揚塔の校旗も無事修理され、スムーズに練習が進むようになりました。子供たちも、とても集中して頑張っていました。

3・4校時、1・2年生の子供たちが、競技種目の練習をしていました。玉入れがメインではありますが、チェッコリダンスも見どころです。今年も、子供たちの可愛らしいダンスが見られるかと思うと、とても楽しみです。

R7.5.15_わくわくタイム & 歯科健診(2・4・6年)

朝の活動で「わくわくタイム」を行いました。異なる学年の子供たちが一緒に遊びながら、協調性や社会性を高めていきます。今日は自己紹介が中心でしたが、子供たちは、これからどんな遊びが始まるのか、わくわくしている様子でした。

2・3校時、2・4・6学年で歯科健診を行いました。今回、歯肉炎の子供たちが非常に増えてしまいました。不十分な歯磨き習慣が要因の一つだとご指導いただきました。改めて、子供たちに歯の健康の大切さを指導していきたいと思います。

R7.5.14_名札付け(たんぽぽ) & ソーラン節(5・6年)

3校時、たんぽぽ学級の子供たちが、花壇に植えた夏野菜に手作り名札をつけていました。子供たちは、「スイカ好き!」「ピーマン嫌い!」などと言いながら、楽しそうに作業をしていました。

3・4校時、高学年の子供たちがソーラン節の練習をしていました。本番のように校庭での練習が始まると、やはり迫力があります。へとへとになりながらも、一生懸命に練習する姿にすでに感動しました。

R7.5.13_調理実習(5年) & リコーダー講習会(3年) & 埼玉県学力調査(4年)

1・2校時、5年生の子供たちが、ホウレンソウを茹でる実習をしていました。包丁を握る手つきは、少し緊張していましたが、どの子も真剣に取り組んでいました。

2校時、3年生がリコーダー奏者の方をお招きして、講習会を開いていました。指の押さえ方から息の吹き方まで、丁寧にコツを教えていただきました。

2〜4校時、4年生で埼玉県学力・学習状況調査を実施しました。4年生は初めてのCBTでの調査でしたが、大きなトラブルもなく、どの子も一生懸命に取り組めていました。

R7.5.12_あいさつ運動(6年) & ダンス練習(低中学年)

今週は、各学年の子供たちが、順番に正門であいさつ運動を行います。6年生の子供たちが、あいさつのお手本を示すと、下級生の声も元気になってきました。子供たち同士で声を掛け合うことが、自主的なあいさつにつながります。

1・2校時、3・4年生の子供たちが、3・4校時は1・2年生の子供たちが運動会のダンス練習をしていました。今年の中学年は傘を、低学年は小旗を、小道具として使うようです。どんな楽しいダンスになるのか楽しみです。

R7.5.9_トイレ指導&ダンス練習&引渡訓練(1年)

2校時、1年性の子供たちが、トイレを我慢したり、遊び場としたりすることがないよう、正しいトイレの使い方を教わりました。子供たちは、保健の先生のお話をとても真剣な様子で聴くことができていました。

3・4校時は、低学年のダンス練習でした。練習はまだ始まったばかりですが、子供たちは、どんどんと振り付けを覚えています。低学年の子供たちにとって、体を動かすことはとにかく楽しいようです。

放課後、大地震や不審者などの緊急事態に備えて、保護者への引き渡し訓練を行いました。昨日の都内での不審者事件などもあったので、緊張感をもって実施しました。保護者の皆様には、お忙しい中、ご協力いただきありがとうございました。

R7.5.8_開閉会式練習 & 鉢植え(1・2年)

業前の運動会練習では、開閉会式の入退場練習を行いました。短い時間での練習でしたが、子供たちは、堂々とした姿で行進をしていました。本番に向けて、着実に練習が進んでいます。

3校時、1年生の子供たちはアサガオの種まきを、2年生の子供たちはミニトマトの苗植えをしていました。子供たちは、優しく土をかけたり、水をあげたりしていました。大きく成長するのが今から楽しみです。

R7.5.7_全校除草 & 学校の周り探検(3年) & 花壇ボランティア

業前に、全校で除草作業を行いました。雨上がりの抜きやすさも加わり、どの学年の子供たちも一生懸命に草を抜いてくれていました。集められた大量の草を見ると、子供たちの力の大きさを感じました。

2校時、3年生の子供たちが、学校の周りを調べるために、校外へ探検に出かけていました。子供たちは、校外に出られることにウキウキしながら、見つけたものをたくさんメモしていました。

放課後、ボランティアの方々に花壇の花をきれいに植え替えていただきました。学校が保護者や地域の皆様に支えていただいていることに只々感謝するばかりです。本当にありがとうございました。

R7.5.4_さきたま火祭り(6年)

手作りの勾玉と採火筒を手にした子供たちは、古代衣装がとても似合っていました。行田ケーブルテレビの取材を受ける子供たちも素晴らしいコメントをしていました。採火行列が始まると少し緊張感が高まり、火祭り会場に入場すると、大観衆の視線にさらに緊張しました。6年ぶりの採火行列で、大変なことも多かったと思いますが、実行委員会をはじめ、育成会や保護者の皆様のお陰で、子供たちにとって地域の一員として活躍する素晴らしい体験となりました。ありがとうございました。

R7.5.2_ブロック練習(3・4年) & 授業参観(各学級)

1・2校時、3・4年生の子供たちがダンスの練習をしていました。子供たちは、次々と変化する曲に合わせて、感じたままに体を動かしていました。運動会までにどのように仕上がっていくのかが楽しみになりました。

5校時には、授業参観を実施しました。どのクラスでも、子供たちが生き生きと学習する姿を保護者の方々に見ていただくことができました。雨模様も加わり、子供たちのやる気で、校舎の中は熱気にあふれていました。

R7.5.1_運動会練習スタート & 名刺交換(1年)

いよいよ今日から運動会練習のスタートです。立ち位置を確認した後、全員でラジオ体操をしました。スムーズに練習が進み、入場練習まで行えました。子供たちのテンションも高く、やる気にあふれる一日のスタートでした。

5校時、1年生の子供たち一人一人と名刺交換をしながら、自己紹介をしました。名刺の文字からは、子供たちが丁寧に練習している様子が伝わってきました。元気な「よろしくおねがいします。」という声も気持ちがよかったです。

R7.4.30_交通安全教室(1・3・4年)

2・3校時、1・3・4年生の子供たちを対象に交通安全教室を実施しました。1年生は、交通事故の危険を紙芝居で教えていただき、横断歩道の渡り方を練習しました。3年生は、自転車の点検や安全な乗り方について、教えていただきました。4年生は、運転免許の取得に向けて、実技テストを行いました。どの子も一生懸命にチャレンジし、無事全員合格することができました。警察の皆様、交通指導員の皆様、保護者の皆様、大変お世話になりました。ありがとうございました。

R7.4.28_タイピング(3年) & 委員会活動

5校時、3年生の子供たちが、タブレットパソコンでタイピング練習をしていました。素早くキーを打てることは、タブレットの効果的な活用に繋がります。ブラインドタッチが少しできるようになった子もいて、驚きました。

委員会活動も2回目となり、本格的に活動が始まりました。担当教員が不在の委員会も、委員長がメンバーにしっかりと指示を出しながら、自主的に活動していました。6年生の頼もしさが際立っていました。

R7.4.25_離任式

5校時、転退職された先生方をお招きし、離任式を行いました。再会した先生方を見て、子供たちは、大興奮していました。それぞれの教室にも、先生方をお招きし、お別れ会を開きました。先生との別れに涙を流しながら耐えている子供たちの純粋さに感銘を受けました。

R7.4.24_1年生を迎える会

業前、1年生を迎える会を行いました。2年生は、1年生にアサガオの種をプレゼントしていました。企画委員会の子供たちは、1年生を楽しませるために学校紹介のクイズを出してくれました。校長名もクイズになっていたので、1年生が覚えてくれたら嬉しいです。会場中が笑顔にあふれ、楽しい時間となりました。

R7.4.23_避難訓練 & 応急手当講習会

3校時、大地震からの建物倒壊を想定した避難訓練を行いました。大地震の発生が危惧される中、子供たちの命に繋がる非常に重要な訓練です。すべての子がとても真剣に取り組んでいました。

放課後、応急手当普及員の資格をもつ教員が指導者となって、心肺蘇生法の研修会を開きました。運動会や水泳学習を控え、いざという時に、すべての教職員が迅速かつ適切に対応できることが、子供たちの命に直結します。

R7.4.22_算数の授業(2年・4年)

1校時は2年生、2校時は4年生の算数の授業を参観しました。どちらのクラスでも、子供たちが黙々と課題に取り組む姿や元気に発表する姿が見られました。新学年がスタートし、気持ちを新たに、どの子もやる気にあふれているようです。学年の節目は、子供たちが大きく成長するチャンスでもあります。

R7.4.21_心電図検査&初めての給食(1年)

4校時、1年生の子供たちが心電図検査を受けました。どの子も戸惑うことなく、落ち着いた様子で検査を受けることができました。検査が無事終わり、あと少しで、1年生の子供たちも元気に運動することができます。

今日から、6年生の子供たちに配膳のお手伝いをしてもらいながら、1年生でも給食が始まりました。子供たちは、給食が始まるのを心待ちにしていたようです。どの子も嬉しそうに給食を食べていました。

R7.4.19_学校たんけん&交通指導(1年) & 移動図書館

3校時、1年生の子供たちが、担任の先生に連れられて学校探検をしていました。目をキラキラさせる子供たちを校長室の中に招待しました。初めてだらけの探検に子供たちは、とても楽しそうでした。下校時には、行田警察署の方々から交通安全のお話をしていただきました。「止まる・見る・待つ・確かめる」命を守る4つの約束を教わりました。

昼休みには、今年度最初の移動図書館がやってきました。今年も移動図書館は子供たちに大人気です。子供たちは夢中になってお気に入りの本を探していました。

R7.4.18_全国学力学習状況調査(6年) & 聴力検査(1年)

1~3校時、6年生の子供たちが、学力テストを受けていました。今年は、テスト科目が国算理の3教科でした。長時間にもかかわらず、子供たちは、集中力を切らさずにとても頑張っていました。

1校時、1年生の子供たちが聴力検査を受けていました。子供たちは、検査が始まると、約束を守って音を出さないように気をつけていました。静まりかえる検査室の様子は、子供たちの素直さのあらわれです。

R7.4.17_学級園(たんぽぽ) & 休み時間の風景

4校時、たんぽぽ学級の子供たちが、学級園のうねづくりをしていました。子供たちは、スコップやシャベルを使って、上手に土を盛り上げていました。どんな植物が植えられるのかが、楽しみです。

特別日課で昼休みがない日が続いたので、子供たちは、業間時間にめいっぱい遊ぼうとしていました。校庭のいたるところで、子供たちの元気な声が聞こえていました。

R7.4.15_新たな芽吹き & 初めての絵具(3年)

残念なことに、クビアカツヤカミキリムシの被害に遭い、学童前の桜が枯れてしまいました。ですが、3年前に地域の方に寄付していただいた桜の木が、今年、花を咲かせ始めました。新たな芽吹きを大切に守っていきたいと思います。

5校時、3年生の子供たちが、初めての水彩絵の具にチャレンジしていました。説明動画を見ながらも、子供たちは、早く使いたくて、たまらないといった様子でした。新しいことは、子供たちにとって魅力的な活動のようです。

R7.4.14_団長オーディション(6年) & クラスの歌(2年)

2校時、6年生の教室から、ものすごい大きな掛け声が聞こえてきました。教室訪問すると、運動会の団長を決めるオーディションをしていました。ひと月以上も先の運動会ですが、子供たちは、すでにやる気にあふれていました。

3校時、2年生の子供たちから、クラスの歌を聞いてほしいと依頼がありました。みんなで頑張りたいことや大切にしたいことが、歌詞に散りばめられていて、子供たちの歌声からも、やる気が強く感じられました。

R7.4.11_外遊び(1年) & 外国語(5年)

2校時、1年生の子供たちが、遊具の使い方を教えてもらいながら、初めての外遊びをしていました。子供たちは夢中になって遊んでいても、終わりの時刻が近づくと、時計台を指さしながら、約束を意識していました。

5校時、5年生の子供たちが、外国語の学習をしていました。日本語でなくても、言語は人と人とのコミュニケーションの道具です。子供たちは、型にとらわれず、気持ちを伝えることやリアクションをとることの大切さを感じているようでした。

R7.4.10_すきなもの(1年) & 清掃指導(4年)

2校時、1年生の子供たちが、自分の好きなものをクレヨンで描いていました。昆虫や動物、食べ物や乗り物など、子供たちの大好きが、画用紙いっぱいに溢れていました。初めての授業は、子供たちの笑顔もいっぱいでした。

2校時、4年生の子供たちが、発育測定の後に、掃除の仕方を教わっていました。4年生になると、トイレ掃除が担当場所に加わります。子供たちは、とても真剣な表情で説明を受けていました。

R7.4.9_発育測定(1年) & 地区別集会・一斉下校

1校時、1年生の子供たちの身長や体重、視力などを測定しました。子供たちは、自分の番がくるまで、約束を守ってしっかりと待っていました。

3校時、地区別に通学班で集まり、安全な登下校の仕方について確認しました。子供たちは、通学路の安全確認をしながら、先生方と一緒に下校していきました。

R7.7.4.8_初登校&始業式&入学式

初登校の日となりました。登校する子供たちの元気なあいさつに嬉しくなりました。新年度のスタートにどの子もテンションが上がっているようです。始業式や入学式では、子供たちに「やる気・思いやり・自信」を大切にして、「笑顔いっぱい、夢いっぱいの学校にしていこう。」とメッセージを送りました。新一年生が加わり、素晴らしい子供たちとの出会いと再会に感謝です。

R7.4.7_準備登校(6年)

今日は、6年生の子供たちが登校し、入学式や始業式の準備をしてくれました。仕事を求めて自ら動く子供たちからは、最高学年としての意識の芽生えを感じました。これで、スムーズに新年度が迎えられそうです。子供たちの頑張りに感謝です。本当にありがとう。

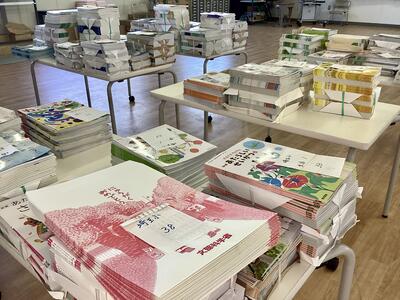

R7.4.4_教科書用図書

新しい教科用図書が学校に届きました。勉強が少し苦手な子であっても、ピカピカの光沢のある教科書を手にすると、嬉しくなるものです。始業式・入学式の日に、新品の教科書を手にした子供たちの笑顔が目に浮かびます。

R7.4.3_エピペン研修

今年度も学校薬剤師の先生をお招きし、全職員がエピペンを使う実技体験をしました。アナフェラキシーショックは、食物アレルギーに限らず、虫刺されや寒暖差、運動などでも生じることがあります。どんな状況にも、迅速かつ適切に対応することで、子供たちの安心・安全につなげていきます。

R7.4.2_挨拶廻り

午後、新しく着任した教頭先生と共に、日頃からお世話になっている地域の方々へ挨拶をして廻りました。いたるところで桜が満開となっていて、心が癒されました。桜の花に元気をもらい、新年度準備もはかどりそうです。

R7.4.1_転入職員着任

外は、真冬に戻ったかのような寒さですが、4名の先生方を新たにお迎えし、職員室の中は活気にあふれています。今日から新学期スタートに向けて、元気よく学校が動き出しました。本年度もどうぞよろしくお願いいたします。

R7.3.31_最終日

本日が令和6年度の最終日です。最後の日と思うと寂しい気持ちがわき起こりますが、明日からの怒濤の新年度準備を想像すると、気持ちの切り替えが大変です。本日まで一年間、ありがとうございました。明日からもよろしくお願いいたします。

R7.3.28_春休み中の校舎

初夏のような陽気ですが、春休みの校舎内は、子供たちの声が聞こえなくなり、一気に物寂しくなってきました。校舎内には、担任の先生方の掃除する音だけが響いていました。掲示物がすべて剥がされた廊下もすっきりとしていますが、やはり寂しいものです。校庭から聞こえる学童の子供たちの声だけが、心の癒しです。

R7.3.27_金魚池の整備

埼玉駐在所の方のご尽力で金魚池や古代蓮池が綺麗になりました。水漏れがなくなり、たっぷりの水量の中で、金魚やメダカが気持ちよさそうに泳いでいます。春休み中、学童で遊ぶ子供たちにとっても、池の周りはお気に入りの場所となっているようです。

R7.3.26_修了式

卒業式の余韻を感じつつ、令和6年度の修了式を行いました。各クラスの代表の子供たちが、1年間の努力の証として修了証を受け取りました。どの子も緊張感をもって、しっかりとした態度で参加できました。子供たちには、改めて、夢と笑顔を大切にして挑戦し続けてほしいとメッセージを送りました。

R7.3.25_校長賞 & 入学モード

今年度も残すところ後一日となり、校長賞のかけこみ授与が続きました。家庭学習や読書賞、目標達成賞など、頑張ってきたことが、様々な形で報われることで、子供たちのさらなる努力に繋がればと思います。

昨日、6年生が無事卒業し、校内掲示がいたるところで入学式モードに切り替わっていました。別れの寂しさが薄れぬ中ですが、心を込めて新たな出会いを迎えたいと思います。

R7.3.24_卒業証書授与式 & 巣立ち式

6年生36人の子供たちが、埼玉小学校を巣立っていきました。子供たちは、緊張する中にも生き生きとした表情で卒業証書を受け取っていました。卒業生・在校生ともにお互いの想いを通わせながら、温かい雰囲気が体育館に広がっていました。また、式の中では、卒業生に「埼玉小を卒業することに自信と誇りをもって欲しいこと。夢を追い求め努力することは、人生を楽しく豊かにすること。夢と笑顔を大切に、挑戦し続けて欲しい。」とメッセージを送りました。これからの卒業生の未来が、夢と希望に満ちたものになることを心より祈っております。